关于苍狼和白鹿创造人类祖先的神话曾在中亚草原回荡了三万年,之后神奇地再现于《蒙古秘史》中。《蒙古秘史》记载成吉思汗的根祖是苍天降生的孛儿贴赤那(苍色狼)和豁埃马阑勒(白色鹿)。美丽的母鹿开创了成吉思汗的“黄金家族”。

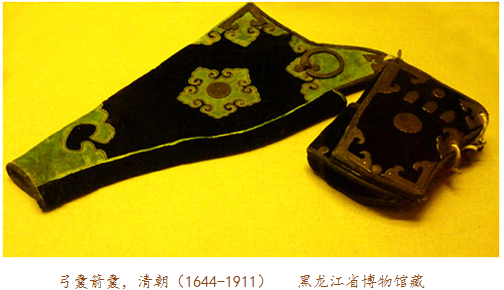

现在,我们就看见一只鹿,静卧于金绣弓囊的中央。飞扬流动的黄金丝线勾勒出它宛如花朵一般的角,流露出远古神话对于鹿角神力的幻想和赞美。它以温柔、娴静、优美的姿态,安祥地伏于卷草花卉纹中。曾经与之相伴的弓影早已远去,嗖嗖作响的箭声也已留在历史那端。现在,它遗世独立。

中国民族博物馆馆藏的卧鹿纹金绣弓囊通长72CM,最宽处25CM,最窄处6.5CM。面料为绢地,呈深褐色。专家推断其入土前应内衬桦树皮或兽皮类框架。弓囊正面以银裹金钱绣满图案,整体金碧辉煌。由于埋藏地下数百年,弓囊两端的铁质穿环和皮条已锈蚀腐烂。

文物专家称:如此精致的弓囊在蒙古高原尚属首例发现。根据其材质和制作的考究程度,其应为元代皇家贵族之物品。

我们曾经描述过元代纳石失生产的空前绝后。蒙古民族把对于黄金的宝爱,倾泄进元朝一百年的历史时空。在整个13世纪的每一个历史篇章,都镌刻着纳石失的金缕光影。我们在史料里看到,天子之衣是纳石失,天子之裳是纳石失,天子之履依然是纳石失。那么,蒙元一代,还有什么是用黄金丝线耗尽心血织绣而成的呢?现在,我们看到了这只金绣弓囊。

把黄金或织或绣加入丝绸中的技术,在元代无所不用其极。各种行政机构也与这些技术的细腻分工亦步亦趋。比如,可织可绣的捻金,是用缕金缠在丝上制成金线的;为了制作这些捻金,中央政府就在将作院系统和储政院系统各设立了一个金丝子局。

织金风气的风靡盛行,又催化了织银技术的发展。其时称之为“银妆”。妆银的丝绸在元代文物中并不鲜见。比如这件金绣弓囊,就采用了银裹金钱的复杂工艺。当然,事情还有另一面,那就是由于元代中央政府禁止庶民百姓穿著织金衣,但人们对于黄金织绣物的酷爱又实在难以按捺,于是民间便出现了熏银充金的假织金锦。

当弓囊出现在眼前时,我们应当想到它的另一半——箭囊。实事上,古代盛装弓箭的器物被称为櫜鞬(gāo jiàn),櫜盛箭,鞬装弓,多以皮革制作。比如明十三陵出土的万历皇帝陪葬品櫜鞬,就用皮革缝制,外敷黄色素缎,金绣龙纹,镶嵌金饰件及各色宝石。一般来说,弓囊为上宽下窄的袋形,箭囊则为长方形。在蒙古语中,弓囊与箭囊合称为“撒答”。因为“答”与“袋”读音相近,所以元代的汉族作家便在作品中将之写为“撒袋”。这样,“撒袋”一词便入了汉语词汇,特指装弓盛箭的袋子。

如果说在回回织工梭下的纳石夫图案总是带有浓郁的伊斯兰风情,而我们在这只金绣撒袋上见到的卧鹿纹,则已是纯粹中国特色的春水题材了。它是出自一位已经深受中华文化濡染的回回绣女之手?还是一位已是织金高手的中原绣娘穿针引线完成了它?不论怎样,在文化大交流、民族大融合的时代里,这只金绣撒袋显露出中西文化合璧一体的气息。

最后一个问题是:谁会把金光闪耀的弓囊挎在腰间奔赴沙场或者猎场呢?战争极尽残酷,而武器设计极尽华美。人类对于战争的装饰是最为复杂的一种审美现象。而历史就像一片汪洋,沉下去的是折戟沉沙,浮起来的是吉光片羽。就像这只卧在卷草花卉纹中的鹿——弓影与箭声早已不知所踪,唯留它安静的眼神,遗世独立。